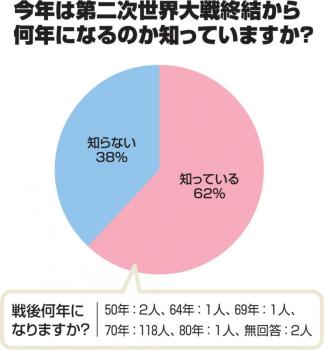

記憶をいかに引き継ぐのか第二次世界大戦が終結して今年で70年。若者世代にとって、戦争とはどんな存在なのか―東海大生200人に「戦争の記憶の継承」に関するアンケートを実施。なんと約4割もの学生が、戦後70年の節目を迎えることを「知らない」という結果になった。(構成・編集部)

今年に入ってから新聞やテレビでも、戦後70年に関する話題は頻繁に取り上げられている。それにもかかわらず、約4割もの学生が「知らない」と答えたのは衝撃的だと思う人も多いのではないだろうか。しかも「知っている」と答えた人の中には、「戦後50年」「戦後64年」などの誤答が7人も含まれている(無回答を含む)。

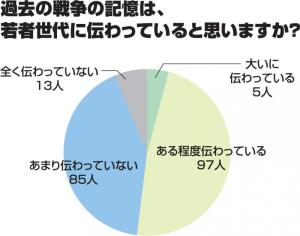

「過去の戦争の記憶は、若者世代に伝わっていると思いますか?」の問いに対しても、程度の差はあるものの「伝わっている」と「伝わっていない」がほぼ半々という結果に。200人中13人が「全く伝わっていない」と回答している。

若者の戦争への無関心が広がっているともいえる結果だが、これは東海大生に限ったことではない。沖縄歴史教育研究会と沖縄県高教組が今春、県内の高校2年生に「沖縄戦が終わってから何年になりますか」と聞いたところ、正答率は54.7%だったことが公表されている。

関心・無関心の二極化が進んでいる!?とはいえ暗い話ばかりではない。今回のアンケートで特徴的だったのが、祖父母や語り部から聞いた戦争体験談や戦争の記憶の継承に関する意見を、多くの学生が丁寧に記入してくれたこと。集まったエピソードやコメントは合わせて約3万文字、通常の4倍以上にもなる(そのほんの一部を紙面左側に掲載)。

このことからは、戦争に関心のある人と無関心な人の二極化が進んでいることが考察できる。戦争体験者の高齢化が進む今、記憶を継承し、二極化をいかに解消していくのかが課題となる。

社会全体の記憶として戦争体験者の話を残す文学部広報メディア学科 水島久光 教授

学生の多くが“戦争”を教科書で学ぶ知識として捉えているため、約4割が戦後70年を「知らない」という結果になったのではないでしょうか。

祖父母や語り部の戦争体験談は生々しく、その時代を生きた人の日常が映し出されます。だからこそ、それを聞いた人の胸にもザワッとした何かが実感として残るのです。その経験を通じて、戦争は教科書の中の出来事ではなくなっていく。個々人のリアルな話を聞く体験があるか否かが、関心の有無の二極化につながっているのだと思います。

私のゼミでは今年1月から、伊勢原市内在住の戦争体験者の声を収めた映像ライブラリーの制作に取り組んでいます。同市と東海大学との包括的な提携に基づく協働事業の一環として実施しているもので、6人にインタビューをしました。

興味を引いたのは、当時の人々が何を食べ、どうやって遊んでいたのかといった暮らしに関する話題です。取材を担当した学生はそれを聞くことで、戦争を特別なものではなく、その日常の延長線上に自分たちが生きていることを実感として捉えられたようです。

戦後70年が経ち、戦争の記憶と出会う機会を“社会全体の仕組み”としてつくり上げることが求められています。このことを踏まえ、今後もこのような活動を続けていきたいと考えています。

小さなことでもいい まずは第一歩を踏み出そう野田 翼 さん(文学部4年)

水島ゼミの一員として、伊勢原市の戦争体験者への取材を続けています。活動を始めるまでは、「戦争って恐いな」という漠然とした気持ちしかありませんでした。若者の多くも同じような感覚なのだと思います。

ですが体験者への取材を重ねていくうちに、特攻隊以外にもさまざまな部隊があること、戦略を練ったうえで戦っていたことなど、軍隊のイメージが自分の中で明確になってきました。「戦争から無事に帰って来たのに、家族が喜んでくれなかった」なんてエピソードを聞くことで、今と昔の違いを考えさせられます。戦争を、より具体的な出来事として考えられるようになりました。

私の場合はこのような機会に恵まれて、多くの体験談を聞くことができました。でも、それをすべての若者ができるわけではありません。だからこそ、戦争体験を継承していくのは難しいことなのでしょう。

戦争をテーマにした映画やドラマを見て興味を持つ。そんな小さなことから関心を抱く―それでもいいと思います。第一歩を踏み出すことが大切なのではないでしょうか。

学生たちの声から▶ 空襲のとき、「お母ちゃん!お母ちゃん!」と叫びながら逃げた、という話を祖母から聞いた。あまり戦争の話はしたくないようで、詳しいことは聞けなかった(海洋学部3年・女子)

▶ 小学校の修学旅行で長崎に行ったときに被爆者の話を聞いたが、その内容がすごくリアルで、小学生ながらとても衝撃を受けたのを覚えている(基盤工学部3年・女子)

▶ 戦争が日常の一部であり、引っ越しや近所の人がある日突然亡くなることに抵抗がなかったことを聞いて、当時と今との価値観の違いが新鮮に思えた(海洋学部3年・男子)

▶ 戦争の話を聞いて「悲しいことだ」「2度としてはいけない」などと思うことはあっても、どこか薄い感情しか出ない自分が残念(工学部1年・女子)

▶ 戦争のイメージというと空襲や飢餓などを思い浮かべる。マンガ『はだしのゲン』で読んだようなイメージが思い浮かぶが、それ以上に発展しない。具体的な話を聞いてこなかったからだと思う(生物学部4年・女子)

▶ 戦争は外国の話、自分とは関係のないものだと思ってしまう。テレビや映画で見るだけのものになってしまい、もはや架空の出来事のようだ。(工学部3年・女子)

▶ 戦争体験談を聞いて、映画より実際の戦争はもっとつらく、汚く、あってはならないものだと思った。日本の戦争映画は美化されすぎだと感じた(情報通信学部3年・女子)

▶ 私たち若者は「戦争」を知っていても、恐怖そのものを知らない。だからこそ私たちは経験談などからその恐怖を知り、後世に伝えていく必要があると思う(政治経済学部1年・男子)

▶ 絶対に2度と戦争を起こしてはいけないし、今のような空気をおかしいと感じるべき。物語ではなく、実際に起こったこととして記憶すべき(教養学部1年・女子)

▶ 戦争の経験がない世代に体験を語り継ぐことは大切だが、ただ「大変だったんだな」と思われるだけでは意味がない。聞く側がわからないことを尋ね、話し手がそれに応じられるような語らいの場が必要だと思う(文学部2年・男子)

【学生アンケート調査】●調査期間:2015年6月中旬●調査対象者:東海大学在学生(札幌校舎9人、代々木校舎5人、高輪校舎8人、湘南校舎126人、伊勢原校舎15人、清水校舎21人、熊本校舎10人、阿蘇校舎6人)●調査回答数:200人●調査方法:①学生モニターにメールでアンケートを配信し回答を得る②キャンパス内でアンケート用紙を直接配布し回答を得る